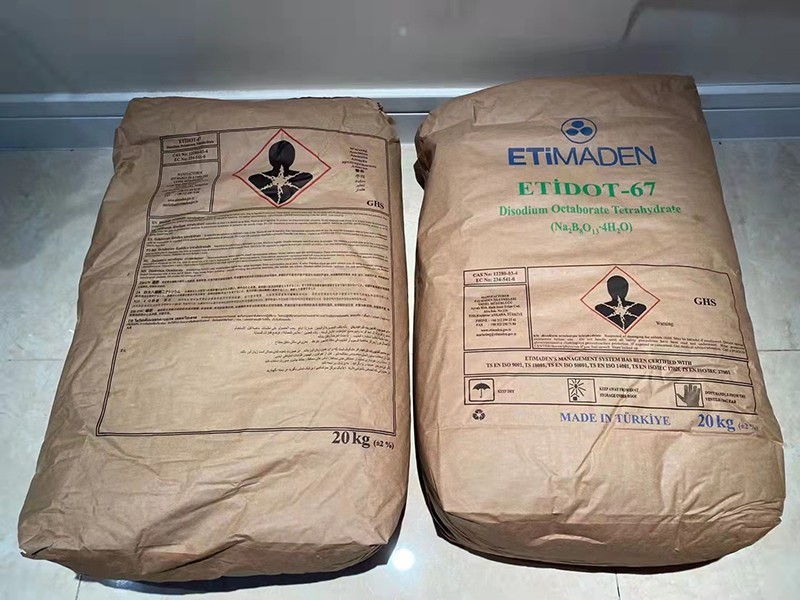

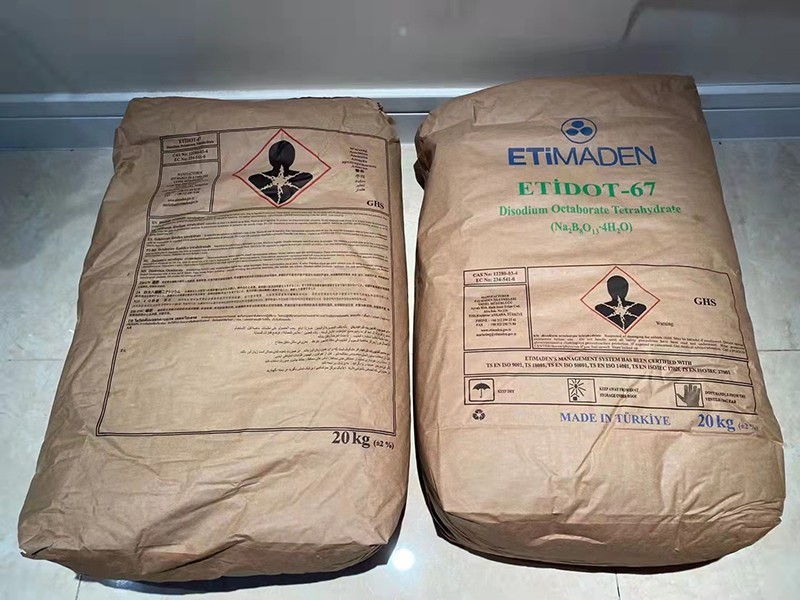

四水八硼酸钠(Na₂B₈O₁₃·4H₂O)作为一种重要的硼酸盐化合物,广泛应用于玻璃制造、陶瓷釉料、农业肥料及阻燃剂等领域。其水解过程不仅影响产品的化学稳定性,还直接关系到下游应用的效果。本文将从水解反应机理、影响因素及控制策略三个维度,系统阐述四水八硼酸钠的水解过程。

一、水解反应机理:硼氧键断裂与酸碱平衡

四水八硼酸钠的水解本质是硼氧键(B-O)在水分作用下的断裂,并伴随氢离子(H⁺)或氢氧根离子(OH⁻)的参与,形成硼酸(H₃BO₃)或硼酸盐的平衡体系。具体反应可分为两步:

1.初级水解:四水八硼酸钠溶解于水后,部分硼氧键断裂,生成偏硼酸钠(NaBO₂)和硼酸:

Na2B8O13⋅4H2O+H2O⇌2NaBO2+6H3BO3

此阶段反应速率较快,受温度影响显著。

2.次级水解:偏硼酸钠进一步与水反应,生成硼酸:

NaBO2+2H2O⇌H3BO3+NaOHNaBO2+2H2O⇌H3BO3+NaOH

该反应为可逆过程,之后形成硼酸-硼酸盐的缓冲体系,溶液pH值趋于稳定(通常在8-10之间)。

水解反应的平衡常数(K)与温度密切相关,温度升高会促进水解正向进行,导致硼酸浓度增加;反之,低温环境下水解程度降低,溶液中偏硼酸钠比例升高。

二、影响因素:从环境条件到物质特性

(一)温度

温度是影响四水八硼酸钠水解速率的核心因素。实验表明,每升高10℃,水解速率可提升1.5-2倍。高温环境下,分子热运动加剧,硼氧键断裂概率增加,同时氢离子扩散速度加快,促进水解平衡向生成硼酸的方向移动。但需注意,过高的温度(如>80℃)可能导致硼酸挥发,引发溶液浓度波动。

(二)pH值

溶液初始pH值对水解方向具有导向作用。酸性条件下(pH<7),氢离子浓度升高,控制偏硼酸钠的生成,推动水解反应向生成硼酸的方向进行;碱性条件下(pH>10),氢氧根离子与硼酸反应生成偏硼酸盐,控制硼酸的析出。因此,通过调节pH值可控制水解产物的比例。

(三)浓度

四水八硼酸钠溶液的浓度直接影响水解平衡。高浓度溶液中,分子间碰撞频率增加,水解速率加快,但同时会控制硼酸的溶解(硼酸在冷水中溶解度较低),可能导致沉淀生成。低浓度溶液则水解更完全,但反应速率较慢。

(四)杂质离子

溶液中存在的钙、镁等二价金属离子会与硼酸根形成难溶的硼酸盐沉淀(如CaB₂O₄),从而改变水解路径。此外,氯离子(Cl⁻)可能通过配位作用稳定硼氧键,减缓水解速率。因此,纯度控制对水解过程的稳定性至关重要。

三、控制策略:优化工艺与提升稳定性

(一)温度调控

根据应用场景选择适宜的水解温度。例如,在制备硼酸溶液时,可采用50-60℃的温和加热,以平衡水解速率与硼酸挥发损失;在需要高纯度偏硼酸钠的场景中,则需在低温(如20-30℃)下进行,控制次级水解。

(二)pH值调节

通过添加酸(如盐酸)或碱(如氢氧化钠)调节溶液pH值。例如,在农业肥料生产中,需将溶液pH控制在8-9,以促进硼酸根的吸收;在玻璃制造中,则需维持弱碱性环境(pH≈9-10),防止硼酸析出影响玻璃透明度。

(三)浓度优化

根据下游应用需求确定溶液浓度。高浓度溶液(如30%-40%)适用于需要快速水解的场景,但需配合搅拌防止沉淀;低浓度溶液(如10%-20%)则更稳定,适合长期储存。

(四)杂质控制

采用高纯度原料(硼含量≥95%),并在水解前通过离子交换或过滤去除钙、镁等杂质。储存时需密封,避免与空气中的二氧化碳反应生成碳酸盐,干扰水解平衡。

四水八硼酸钠的水解过程是化学稳定性与应用效果的关键环节。通过深入理解水解机理、准确控制温度、pH值、浓度及杂质等影响因素,可实现水解产物的定向调控,为玻璃、陶瓷、农业及阻燃剂等领域提供高质量原料。企业应建立标准化水解工艺,将过程参数纳入质量控制体系,以提升产品竞争力与市场适应性。